Digitale Partizipation

Nebst klassischen Info-Veranstaltungen rückt die digitale Partizipation verstärkt in den Fokus bei öffentlichen Projekten. Doch ob offline oder online: Wie bringt man Menschen überhaupt dazu, mitzuwirken?

Partizipieren heisst mitmachen. In vielen Ländern möchten die Menschen gerne an politischen Entscheidungsprozessen mitwirken, können es aber nicht. In der direkten Demokratie der Schweiz haben die Einwohner:innen weltweit einzigartige Mitmach- und Mitsprachemöglichkeiten. Aber sie möchten nicht. Oder zumindest nur relativ wenige. Das Paradoxe an dieser Situation: Auch wenn die Hürden immer weiter gesenkt werden – beispielsweise via briefliche Abstimmung mit vorfrankierten Kuverts – stagniert die Lust auf politische Partizipation trotzdem. In diesem Kontext sollte der vielversprechende neue Ansatz der digitalen Partizipation, auch E-Mitwirkung genannt, betrachtet werden.

E-Mitwirkung: Breite Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Mitwirkungsplattformen wie beispielsweise Konova sind grundsätzlich sehr breit. So können sie genutzt werden:

Informelle Partizipation

- Teilhabe schaffen, Bevölkerung frühzeitig einbinden

- Informelle Rückmeldungen einholen (z.B. Verbände, Vereine, Interessengemeinschaften)

- Befürchtungen und Ängste zu Projektvorhaben ermitteln

- Neue, externe Ideen einbringen

- Alternativen und Varianten abwägen

Formelle Partizipation

- Offizielle Stellungnahmen einholen

- Gesetzlich vorgeschriebene Vernehmlassung durchführen

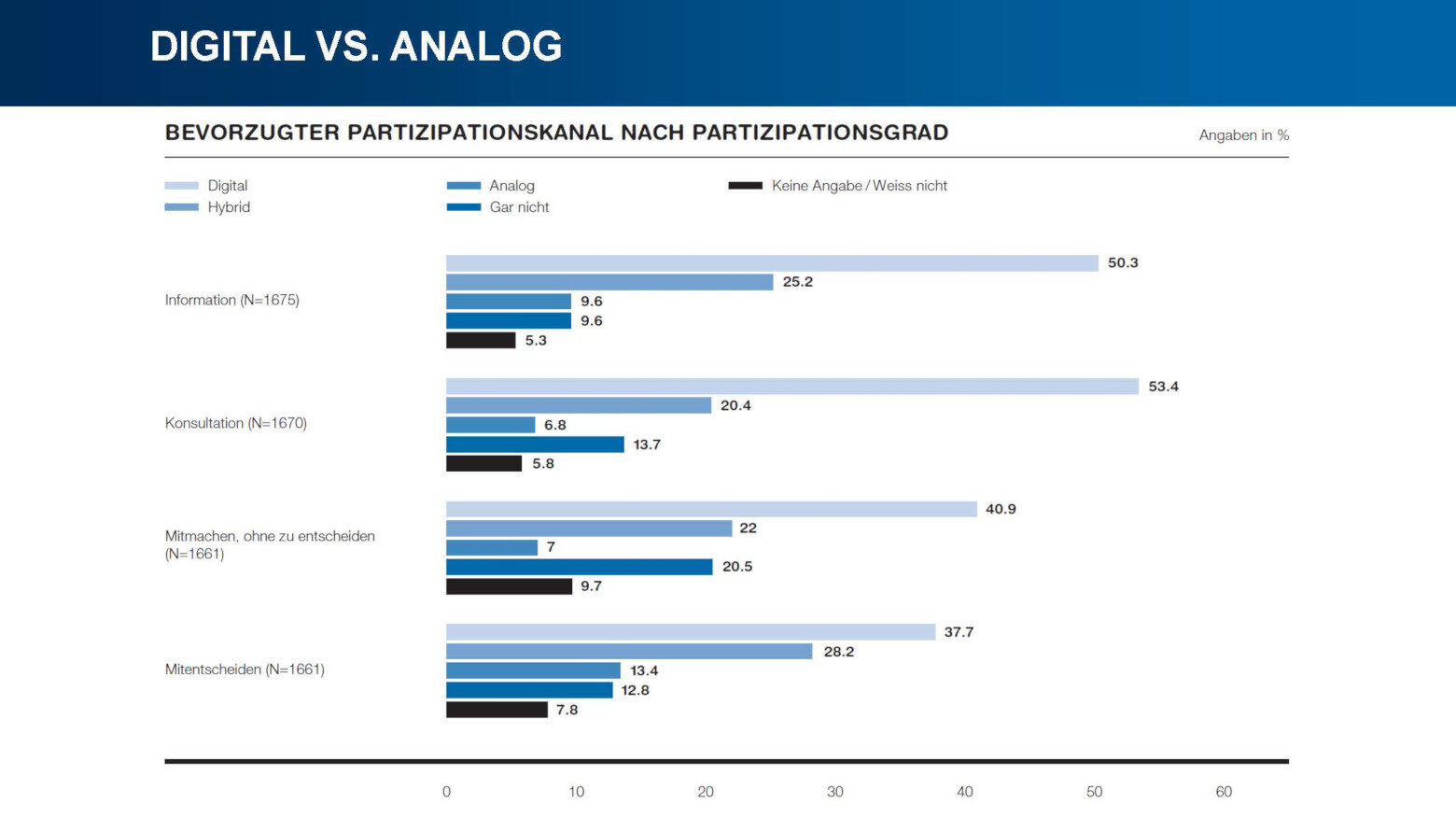

Caroline Brüesch, Leiterin des Instituts für Verwaltungsmanagement an der ZHAW, hat an der Veranstaltung «Digitale Mitwirkung: Chance oder Risiko für öffentliche Verwaltungen» vom 16. November 2021 erste Resultate einer neuen Studie veröffentlicht. Gemäss dieser Studie befürwortet und bevorzugt die Mehrheit der Zürcher Bevölkerung die digitale oder zumindest die hybride Partizipation gegenüber der klassischen Offline-Form, sprich Informations- und Diskussionsveranstaltungen in Mehrzweckhallen, Gemeinde- oder Singsälen.

Die entscheidende Rolle der Kommunikation

Oft wünscht sich die Bevölkerung dabei, frühzeitig in wichtige Projekte der Gemeinden oder Kantone einbezogen zu werden. Egal ob offline oder online, die Gretchenfrage bleibt jedoch stets: Wie schaffen es diese Akteure, ihre Zielgruppen auch tatsächlich zur Mitwirkung zu bewegen? Bei Direktbetroffenen ist die Bereitschaft meist gegeben bzw. wird explizit eingefordert. Aber was ist mit der «schweigenden Mehrheit» der Bevölkerung? Um sie zur aktiven Partizipation zu bewegen, müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllt sein:

Erfolgskriterien der Partizipation

- Das Thema ist klar abgegrenzt, verständlich, konkret greifbar

- Das Thema betrifft die Zielgruppen persönlich

- Die Rahmenbedingungen der Mitwirkung sind klar und attraktiv (Ziele, Einflussmöglichkeiten, etc.)

Diese Kriterien klingen vielleicht banal, eine Selbstverständlichkeit sind sie noch lange nicht. Um abstrakte Prozesse (z.B. Areal- oder Raumentwicklung) oder komplexe Projekte (z.B. Verkehrskonzepte, Bau- oder Naturschutzvorhaben) wirklich greifbar und verständlich zu machen, ist eine professionelle begleitende Kommunikation ein erfolgskritischer Faktor.

Let’s talk

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Konkrete Fragestellungen schaffen Betroffenheit

Tempo 30, Freibad ja oder nein, wie lange sollen die Beizen geöffnet bleiben: Solch konkrete Fragestellungen lösen Betroffenheit aus, fast jede:r Einwohner:in hat eine Meinung dazu. Der kommunale Richtplan als Ganzes – um nur ein Beispiel zu nennen – weckt jedoch in den seltensten Fällen irgendwelche Emotionen.

Das bedeutet: Um die Zielgruppen zur Partizipation zu motivieren, müssen die Pläne der Ingenieure, Planerbüros und Behörden heruntergebrochen, verdeutlicht und veranschaulicht werden – und das im besten Falle noch zielgruppenspezifisch. Diese Projektkommunikation ist anspruchsvoll, macht am Ende jedoch den Unterschied aus.

Digitale Partizipation muss nicht repräsentativ sein – Gemeindeversammlungen sind es schliesslich auch nicht.

Die Frage der Repräsentativität

Muss (digitale) Partizipation repräsentativ sein? In der Paneldiskussion vom 16. November waren die Haltungen einhellig: nein, muss sie nicht. Schön, wenn sich ein sehr grosser Teil der Bevölkerung beteiligt. Eine Erfolgsvoraussetzung ist es aber nicht. Wenn 5 – 10 % der Angefragten motiviert mitmachen, sind die Ergebnisse oft schon sehr ergiebig. Sie reichen aus, um Befürchtungen und Wünsche abzuholen oder spezifische Rückmeldungen zu erhalten. Denn: Auch an Gemeindeversammlungen nehmen ja oft nur wenige Prozent der Einwohner:innen teil. Typischerweise sind es dort graumelierte bis weisse, zumeist männliche Häupter, die eine starke Meinung haben und letztlich die Dorfpolitik entscheiden. Repräsentativ für die gesamte Bevölkerung ist diese politisch interessierte Kerngruppe mit Sicherheit nicht.

Fallstricke bei der Partizipation

Wer mitwirkt, macht das nicht zum Selbstzweck. Man möchte auch etwas bewirken und für den Einsatz wertgeschätzt werden. Dazu gehört unter anderem die transparente Information über die Ergebnisse. Dumm, wenn man als Einwohner:in später bemerkt, dass es nur eine Alibi-Übung war, dass bereits alles entschieden war. Zeitpunkt und Rahmenbedingungen eines Mitwirkungsprozesses sind deshalb zentral, ebenso die Frage, wer eigentlich genau die Zielgruppe ist. Bedenkenswert ist auch die prozessuale Dimension der Partizipation: Meinungen sind oft nicht in Stein gemeisselt, sondern können sich mit fortschreitendem Wissen, ersten Erfolgen etc. auch wieder ändern.

Analoge Mitwirkung bleibt wichtig

Auch wenn die digitale Partizipation spannende neue Möglichkeiten bietet, hat die analoge Mitwirkung weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Denn einerseits birgt sie nicht zu unterschätzende Vorteile. Gerade bei kleineren Zielgruppen – beispielsweise Begleitgruppen im Rahmen von Projekten – ist die persönliche Begegnung für die gegenseitige Vertrauensbildung unabdingbar. Extreme oder einseitige Positionen können im persönlichen Austausch selten auf Dauer durchgehalten werden. Durch den intensiven Austausch – sowie mit professioneller Moderation – findet meist eine gewisse Annäherung statt. Dies ganz im Gegensatz zu digitalen Stellungnahmen. Dort besteht gleich wie bei sozialen Medien viel stärker die Gefahr, in der eigenen «Bubble» verhaftet zu bleiben, da die interaktive Komponente fehlt. Andererseits können bei zu einseitiger Gewichtung der E-Mitwirkung auch gewisse Teile der Bevölkerung – beispielsweise ältere, digital weniger affine Menschen – ausgeschlossen werden, was es zu vermeiden gilt.

Mit digitaler Partizipation können auch jene Zielgruppen erreicht werden, die an klassischen Info-Veranstaltungen nie anzutreffen sind.

Hybride Partizipation könnte die Zukunftsformel sein

Hybride Partizipationsformen, das heisst eine Kombination aus analog und digital, sind deshalb sehr interessant. Die Kick-off-Kommunikation ist im Rahmen von realen Events oft einfacher, wirksamer und eben auch niederschwellig. Die detaillierte Beschäftigung mit Inhalten in der Folge kann jedoch sehr effizient auf digitalem Weg durchgeführt werden. Und sie bietet zusätzlich die Chance, vermehrt auch jenen ansehnlichen Teil der Bevölkerung zu erreichen, der so gut wie nie an offiziellen Veranstaltungen der öffentlichen Hand anzutreffen ist.

Digitale Partizipation wird in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Bestandteil erfolgreicher Projektkommunikation. Sie ist eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Kommunikations- und Mitwirkungsinstrumenten. Aus diesem Grund ist C-Factor per Anfang Januar 2022 dem Ökosystem von Konova beigetreten und unterstützt das innovative Schweizer Start-up als Fachpartnerin für Kommunikation. Die Lösung von Konova für die E-Mitwirkung hat sich bereits in Dutzenden von Projekten bewährt und entwickelt sich zur Standardplattform für die öffentliche Hand.

Veröffentlicht am

・ Aktualisiert am

Autor

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Wir sind gespannt auf Ihre Herausforderungen und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.