Gendern

- Buchstabe weg – Mannesehre in Gefahr?

- Genderneutral schreiben – praktische Tipps und Beispiele

- Sternchen, Doppelpunkt, genderneutral oder Doppelnennung: Was ist richtig?

- Arbeitgeber:in und Bürotisch:in – was muss ich gendern?

- Muss ich Gäste gendern?

- Sächliche Bezeichnungen – Opfer und Mitglied gendern?

- Eingedeutschte Wörter – Manager gendern?

- Adjektive und Co. – kaufmännisch gendern?

- Frauen sind doch mitgemeint: warum kann ich nicht das generische Maskulinum verwenden?

Genderstern, Genderdoppelpunkt oder zurück zur guten alten Rechtschreibung? Deutsch verliert gerade seine maskuline Prägung – und stellt Kommunikationsprofis vor knifflige Fragestellungen. Wir haben praktische Tipps rund ums Gendern zusammengestellt für dich.

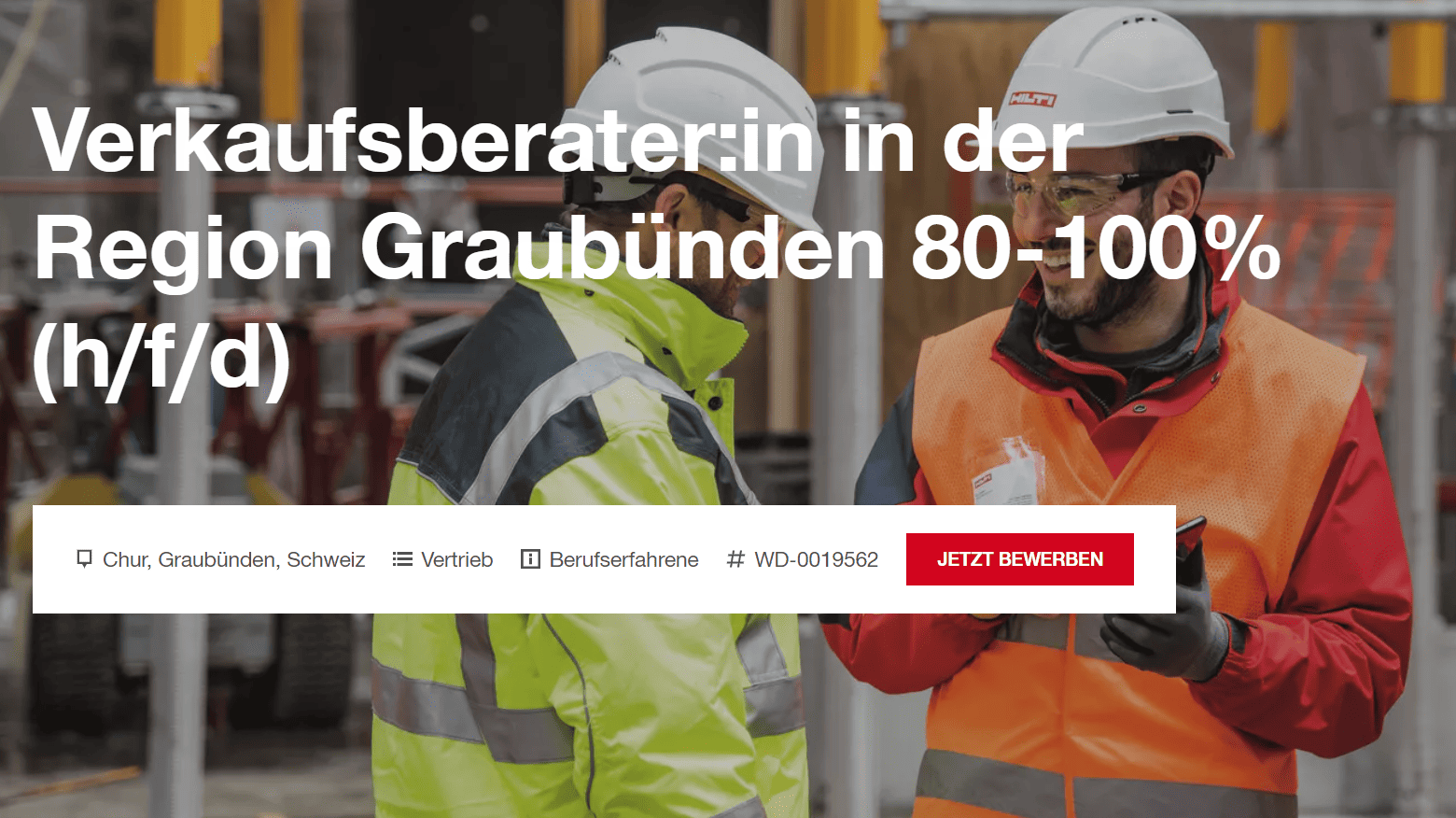

Geht es ums Gendern in der deutschen Sprache, scheiden sich die Geister (oder die Geister*innen?). Ist Deutsch nicht ohnehin schon kompliziert genug? «Gendern nervt!» und ähnliche Aussagen tauchen beim Thema geschlechtergerechte Sprache rasch auf. Doch während engagierte Politiker:innen sich noch dagegen stemmen – zum Beispiel mit der städtischen Volksinitiative «Tschüss Genderstern» in Zürich – findet die Veränderung unserer Sprache bereits auf breiter Front statt. Immer mehr Medien wechseln auf die gendergerechte Schreibweise, fortschrittliche Unternehmen passen ihre Stelleninserate an, um in Zeiten des Fachkräftemangels niemanden zu verpassen und Grossunternehmen wie Postfinance spricht ihre Werbezielgruppe mit Anleger:innen an – vielleicht auch, weil es eigentlich gar nicht so schwierig ist.

Buchstabe weg – Mannesehre in Gefahr?

Eine gute Hilfestellung für Sprachprofis bietet Christine Olderdissen in ihrem Buch «Genderleicht». Dass Sprache fair und gleichberechtigt sein soll, ist zwar ein Grundsatz, hinter dem viele stehen könnten, schreibt die Juristin mit einem Faible zum Texten. Wenn jedoch der eine oder andere Buchstabe verschwindet, wie es bei Kund:in oder Kolleg:in unumgänglich ist, scheint sich das männliche Geschlecht ernsthaft bedroht zu fühlen. In der aktuellen Experimentierphase, in der wir uns im Deutschen befinden, seien jedoch Kompromisse von allen Seiten notwendig: «Genderzeichen haben einen Verzicht auf Privilegien zur Folge. Männer sind sprachlich nicht ganz so präsent, wie sie es gewohnt sind. Der Gewinn ist eine sprachliche Sichtbarkeit für alle. Und das ist gerecht», so die Bilanz von Olderdissen. Die wichtigsten Tipps für den Kommunikationsalltag haben wir hier zusammengestellt:

Genderneutral schreiben – praktische Tipps und Beispiele

Bevor wir in die Details eintauchen, möchten wir dir einige Beispiele fürs genderneutrale Schreiben mitgeben.

Genderzeichen setzen

- Endung -er: Männliche Wörter mit einer -er Endung, die durch -in weiblich werden, eignen sich ideal, um sie mit Genderzeichen genderneutral zu machen. Dazu gehören viele Berufsbezeichnungen und Personen, die sonstige Tätigkeiten ausüben, z. B. Maurer:in, Fussgänger:in.

- Endung -e oder -en: Bei einer männlichen Bezeichnung mit einer -e oder –en Endung (z. B. Kollege, Kollegen) wird zum Gendern die Endung weggelassen: Kolleg:in, Kolleg:innen. Das erscheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich (siehe oben), dürfte sich mit der Zeit aber einbürgern. Wer sich an den abgetrennten Buchstaben stört, denkt sich am besten ein anderes Wort aus. Wie wäre es mit Teammitglied Teammitglieder?

Genderneutrale Bezeichnungen

- Endung –schaft: Wollen wir Leserschaft oder Ärzteschaft gendern, käme das Genderzeichen mitten ins Wort. Das ist holprig zu lesen. Hier lohnt es sich, sich andere Begriffe auszudenken. In diesem Fall eignen sich beispielsweise Publikum, die Lesenden oder ärztliches Fachpersonal.

- Jeder: Jeder oder jede kann in den meisten Fällen durch alle ersetzt werden.

- Niemand/jemand: Diese Indefinitpronomen sind zwar genderneutral, aber sie produzieren oft Relativsätze. Diese fangen in der Regel mit der an. Beispiel: «Ich kenne niemanden, der das kann». Hier könnten wir auch die einsetzen. Oder wir schreiben: «Ich kenne keine Person, die das kann» oder «Ich kenne niemanden mit diesen Fähigkeiten» oder «Wer das kann, weiss ich nicht». Im Schweizerdeutschen erübrigt sich dieses Problem, da der Relativsatz meist mit wo eingeleitet wird.

- Umgang mit Fallanpassungen (Flexionen): «Ich lasse den Fussgängern:innen den Vortritt» klingt holprig, wäre aber korrekt. Denn die Flexion muss laut Olderdissen mit. Wir entscheiden uns in diesem Fall dafür, den Satz umzuschreiben: «Die Fussgänger:innen haben Vortritt». Elegant nicht?

- Weniger Personen, mehr Tätigkeiten: Teilnehmer wird zu Teilnahme, Bürgersteig zu Trottoir, Geschäftsleiter zu Geschäftsleitung.

- Partizipien: Mit Partizipien lassen sich genderneutrale Begriffe ohne Sternchen und Doppelpunkt bilden.

- Partizip I: Verstorbene, Verheiratete, Geborene, Verlassene; herausgegeben von (statt Herausgeber)

- Partizip II: Lesende, Studierende, Mitarbeitende (Die kontinuierliche Form ist teilweise umstritten, weil sie theoretisch impliziert, dass beispielsweise Studierende 24/7 am Studieren sind. Olderdissen und auch wir finden aber, dass sich diese Partizip-Verwendung längst eingebürgert hat).

- Substantivierte Adjektive: Ältere, Blinde, Non-Binäre

- Anreden, Begrüssungen: Anstatt Sehr geehrte Damen und Herren empfiehlt sich Herzlich willkommen oder Guten Tag (oder in der Schweiz Grüezi).

Doppelnennung

- Weibliche Form mit Umlaut bei Anwalt, Arzt oder Bauer: Die weibliche Form wird bei diesen Beispielen mit einem Umlaut gebildet, was zu merkwürdigen Konstruktionen führt: Anwält:in, Ärzt:in, Bäuer:in. Insbesondere die letzte Konstruktion mutet fremd an, weil es «Bäuer» allein nicht gibt. Deshalb suchen wir eine elegante Alternative wie Landwirt:in. «Anwält» kann zwar auch nicht allein stehen, aber immerhin wird die Mehrzahl Anwälte damit gebildet.

Sternchen, Doppelpunkt, genderneutral oder Doppelnennung: Was ist richtig?

Aktuell gibt es keine festgelegten Regeln für gendergerechte Schreibweisen. So hält der Rat für deutsche Rechtschreibung aktuell noch fest, dass Genderzeichen nicht der amtlichen Rechtschreibung entsprechen. Olderdissens Buch mit einem klaren Plädoyer für Genderzeichen wird jedoch vom Duden-Verlag herausgegeben – ein gutes Indiz dafür, dass auch der «Rat der Sprachweisen» seine Meinung dereinst ändern könnte.

Wichtig für geschlechtergerechte Texte (wie für alle anderen Texte auch) ist, dass sie

- sachlich korrekt,

- verständlich und lesbar,

- rechtssicher und eindeutig

- und gut vorlesbar sind.

Wir haben jetzt gemeinsam die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die eventuell später gestalteten Regeln inklusiv und praktikabel sein werden. Du bist aktiv an einer gendergerechten Sprachgestaltung beteiligt.

Genderneutral und Doppelnennung

Auf Sonderzeichen im Wort kannst du oft einfach verzichten. Mit der Doppelnennung schreibst du die weibliche und die männliche Form komplett aus, z. B. Kollegen und Kolleginnen. Auch genderneutrale Bezeichnungen eignen sich, um Sonderzeichen zu umgehen, z. B. Mutige, Studierende oder Gewillte.

Nachteile:

- Die Doppelnennung benötigt eine grosse Anzahl Zeichen. Gerade in Titeln ist das eher unschön. Für sehr lange Wörter ist diese Option kaum handhabbar, z. B. Geschäftsleitungsvertreter und Geschäftsleitungsvertreterinnen. Ebenso schwierig wird es, wenn im selben Textabschnitt mehrere Doppelnennungen vorkommen. Texte werden dann sehr schwerfällig.

- Non-Binäre sind bei Doppelnennung ausgeschlossen.

- Zu viele genderneutrale Begriffe wiederum verwässern den Inhalt und führen zu Oberflächlichkeit. Hier ist also ein gutes Augenmass erforderlich.

Vorteile:

- Beide Varianten verhindern, dass ein Text über und über mit Sternchen oder Doppelpunkten gefüllt ist.

Genderstern vs. Gender-Doppelpunkt vs. Gender-Gap

Für Texte, die alle Geschlechter ansprechen sollen, kannst du grundsätzlich Genderstern (Mitarbeiter*in), den Doppelpunkt (Mitarbeiter:in) oder den Gender-Gap (Mitarbeiter_in) verwenden. Daneben existieren das (mittlerweile etwas veraltete) Binnen-I und der Schrägstrich. Diese beiden Schreibweisen schliessen allerdings Non-Binäre aus, weil sie Weiterentwicklungen der Doppelnennung sind. Entscheide dich für eine Form und wende diese konsequent an.

Nachteile:

- Sonderzeichen im Wort sind nicht barrierefrei. Sehbeeinträchtigte können sie nur schwierig erkennen und Maschinen können sie nicht gut vorlesen. Bestimmt wird sich das mit der Weiterentwicklung von Screenreadern verbessern.

- Werden die Zeichen zu oft verwendet, stören sie den Lesefluss.

Vorteile:

- Genderstern: Aktuell ist die Empfehlung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, möglichst wenig Genderzeichen zu verwenden. Wenn ein Zeichen unumgänglich ist, dann lieber die gendergerechte Schreibweise mit Sternchen.

- Der Doppelpunkt ist im Gegensatz dazu weniger auffällig und damit diskreter. Wir haben uns deshalb für diese Schreibweise entschieden, mitunter auch, weil sie von Google verstanden wird.

Die Menge macht’s

Achte darauf, dass du die Anzahl gegenderter, also mit Sternchen bzw. Doppelpunkten versehener Begriffe, pro Absatz auf ein sinnvolles Mass limitierst. Ansonsten wird der Lesefluss übermässig eingeschränkt.

Let’s talk

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Arbeitgeber:in und Bürotisch:in – was muss ich gendern?

Du wendest nun in deinen Texten eine gendergerechte Schreibweise an. Aber in welchen Fällen ist gendern relevant? Dazu gibt es einen einfachen Grundsatz: gendere nur Menschen.

- «Mein Arbeitgeber ist die Firma ABC AG»: Hier muss nicht gegendert werden, weil sich Arbeitgeber auf die Firma bezieht. Da Firma grammatikalisch weiblich ist, müsste es aber korrekt heissen: «Meine Arbeitgeberin ist die Firma ABC AG».

- «Meine Vorgesetzten sind meine Arbeitgeber». Hier bezieht sich Arbeitgeber auf Personen, also wird gegendert, weil wir nicht wissen, ob die Vorgesetzten weiblich oder männlich sind: «Meine Vorgesetzten sind meine Arbeitgeber:innen».

Sobald sich ein Begriff auf ein Tier, ein Objekt oder etwas Abstraktes bezieht, brauchst du nicht weiter darüber nachzudenken, ob Gendern sinnvoll sein könnte. Es sei denn, du erzählst beispielsweise von deinem Haustier und dessen Geschlecht ist relevant für den Hergang der Geschichte.

Muss ich Gäste gendern?

In der Mehrzahl nicht unbedingt. In der Einzahl ist aber der Gast männlich und die Gästin laut Duden korrekt (Fun Fact: diese Form wurde bereits in den Grimm-Märchen verwendet). Gefällt dir nicht? Wie wäre es mit der Besuch oder die Besuchenden oder zu Besuch sein?

Sächliche Bezeichnungen – Opfer und Mitglied gendern?

Nein, bitte nicht. Die Begriffe bezeichnen zwar Menschen, aber sie sind bereits genderneutral. Mitglied oder Opfer können nicht gegendert werden.

Tipp zur Erkennung solcher Begriffe: beide sind sächlich (also das Opfer) und es gibt kein maskulines und/oder feminines Pendant dazu.

Eingedeutschte Wörter – Manager gendern?

Werden Manager, Influencer und Hacker gegendert? Die einfache Antwort lautet: Ja!

Die Regel ist einfacher als gedacht: Englisch kennt zwar kein Genus (=grammatisches Geschlecht), aber sobald Begriffe eingedeutscht werden, – also in einem deutschsprachigen Kontext verwendet, mit deutschen Artikeln, Fällen und Flexionen – werden sie auch gegendert.

Adjektive und Co. – kaufmännisch gendern?

Es gibt diverse Adjektive, welche Bezug zu einer beruflichen Tätigkeit aufnehmen. Dies beinhalten häufig den Beruf in männlicher Form, z. B. kaufmännisch oder buchhalterisch. Olderdissen hält fest, dass diese Adjektive nicht gegendert werden sollen. Kauffräuisch könnte man zwar bilden, aber wie soll das im Satz gegendert werden? «Die kaufmännische*fräuische Lehre dauert drei Jahre»?

Olderdissens Argument gegen eine solche Genderschreibweise lautet, dass dieses Adjektiv «historisch gewachsen» sei und deshalb nicht gegendert werden muss. Der generische Maskulin ist jedoch auch «historisch gewachsen» und ist trotzdem nicht mehr zeitgemäss. Das Argument scheint uns etwas fadenscheinig. Eine Genderanpassung von Adjektiven ist allerdings äusserst umständlich und holprig. Deshalb schlagen wir vor, solche Adjektive kreativ zu umschreiben oder ein Synonym zu verwenden. In diesem Fall und in der Schweiz: «Eine KV-Lehre dauert drei Jahre».

Tipp: Unter geschicktgendern.de findest du ein Lexikon für gendergerechte Synonyme und alternative Formulierungen.

Frauen sind doch mitgemeint: warum kann ich nicht das generische Maskulinum verwenden?

Zwar gibt es viele praktische Lösungen. Wegdiskutieren lässt sich aber nicht, dass die geschlechtergerechte deutsche Sprache noch anspruchsvoller wird. Deshalb nochmals zurückgefragt: Warum das alles? Weil die deutsche Sprache sehr männlich geprägt ist. Das generische Maskulinum müssen wir gedanklich ständig übersetzen. Durchwegs muss uns eine innere Stimme sagen, dass nicht nur Männer gemeint sind, wenn von «Ärzten», «Studenten» oder «Besuchern» die Rede ist – oder aber die Stimme versagt und schon sind nicht-männliche Personen nicht mehr sichtbar. Dass die Übersetzung nicht automatisch und nicht in jedem Fall passiert, zeigen Experimente mit Kindern. Kinder verstehen bei «30 Lehrern» automatisch, dass es sich um eine Männergruppe handelt. Erst nach und nach lernen sie, dass Frauen mitgemeint sind – oder sein können.

«Frau Doktor»

Im «mitgemeint» liegt der Hund begraben. Frauen und non-binäre Personen werden dem Mann im generischen Maskulin einfach angehängt. Genau wie früher die Frau des Arztes im Dorf die «Frau Doktor» war, obwohl sie keine Ärztin war. Mit «Frau Doktor» wird ihr jegliche eigenständige Identität aberkannt. Sie ist nur sichtbar über ihren Gatten. Und genau darum geht es: um Sichtbarkeit. Die Sprache spiegelt die Gesellschaft wider. Leider jedoch nicht die aktuelle. Denn die sprachliche Entwicklung hinkt jeweils der sozialen etwas hinterher. «Frau Doktor» haben wir abgeschafft und so ist die Zeit reif, auch anderen altbackenen Traditionen den Rücken zu kehren, um Sichtbarkeit für alle zu ermöglichen. Damit können wir uns auch von der Fussnote «Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter» verabschieden. Die eine oder andere Form mag noch etwas fremd anmuten. Aber Sprache ist lebendig und wir gewöhnen uns schnell an neue Gepflogenheiten und Begriffe. Denke nur an Anglizismen wie «cool», «Meeting», «Call» oder an Akronyme («öV», «AHV», «COVID»), die wir wie selbstverständlich in unseren Alltag einbauen.

Angaben zum Buch:

Olderdissen, Christine. Genderleicht. Wie Sprache für alle elegant gelingt. Duden-Verlag 2021.

Veröffentlicht am

・ Aktualisiert am

Autor

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Wir sind gespannt auf Ihre Herausforderungen und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.